Suche

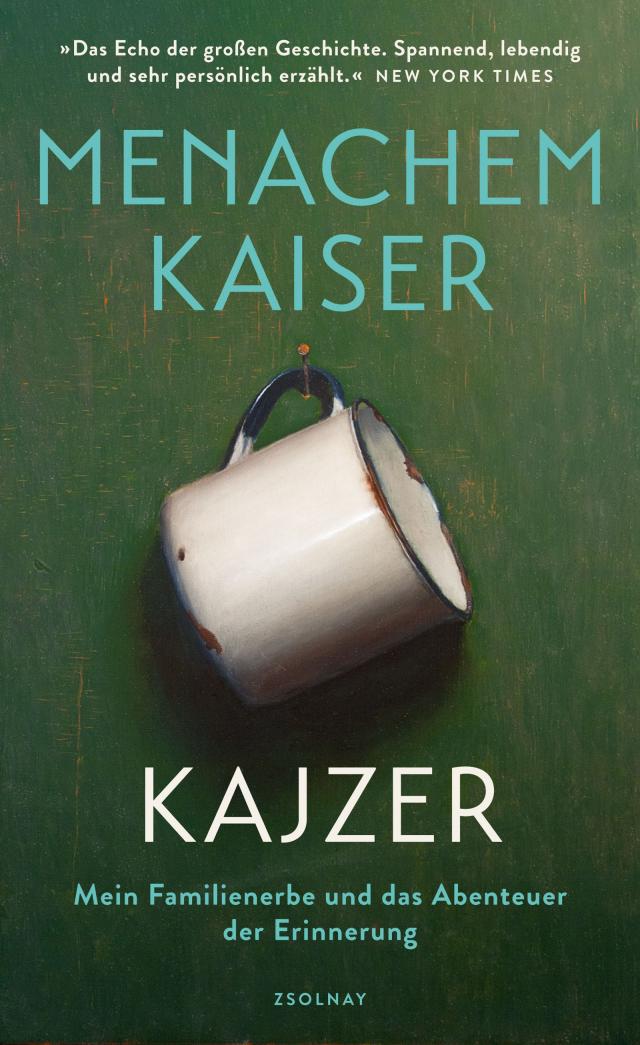

Kajzer

Mein Familienerbe und das Abenteuer der Erinnerung | Menachem Kaiser

E-Book

2023 Paul Zsolnay Verlag; Houghton Mifflin Harcourt

Auflage: 1. Auflage

336 Seiten

ISBN: 978-3-552-07376-0

in den Warenkorb

- EPUB sofort downloaden

Downloads sind nur in Österreich möglich! - Als Hardcover erhältlich

Ein Memoir voller 'Herz, Humor und Intelligenz' (Joshua Cohen) - Menachem Kaiser begibt sich auf Schatzsuche und findet sein Familienerbe.

Die Geschichte seiner eigenen Familie hatte den in Toronto geborenen Menachem Kaiser nicht sonderlich interessiert, ehe er nach Polen aufbrach, ins ehemalige schlesische Industriegebiet. Dort besaßen seine Vorfahren einst ein Mietshaus, das von den Nazis enteignet wurde; Versuche einer Restitution waren bisher gescheitert.

Und plötzlich befindet man sich inmitten einer abenteuerlichen Ermittlung, begleitet den Erzähler zu skurrilen Schatzsuchern, durchforscht mit ihm Keller und Tunnel, läutet an fremden Türen, beauftragt eine mysteriöse Anwältin ...

Vergangenheit und Gegenwart kommen einander in diesem ganz und gar außergewöhnlichen Erinnerungsbuch nahe. Was bedeutet es, ein Erbe anzunehmen, und gibt es überhaupt so etwas wie historische Gerechtigkeit?

Menachem Kaiser wurde 1985 geboren, studierte kreatives Schreiben an der University of Michigan und arbeitet als Autor u. a. für den New Yorker, das Wall Street Journal und The Atlantic. Er lebt in Brooklyn, New York. Für Kajzer, sein erstes Buch, erhielt er 2022 den Sami-Rohr-Preis für jüdische Literatur.

Beschreibung für Leser

Unterstützte Lesegerätegruppen: PC/MAC/eReader/Tablet

Maier Menachem Kaiser, der Vater meines Vaters, starb im April 1977. Das war acht Jahre, bevor ich geboren wurde. Ich habe ihn nicht gekannt, wir hatten keine Großvater-Enkel-Momente. Ich habe ihn nie umarmt, er hat mir nie Geschenke gemacht, von denen meine Eltern nicht begeistert waren, er hat mich nie ausgeschimpft, weil ich auf die Straße gelaufen war, oder mir gesagt, dass er mich liebt. Für mich war er der Vater, den mein Vater einmal gehabt hatte, und das war's. Ich wusste erstaunlich wenig über ihn, viel weniger, als dem Umstand zugeschrieben werden konnte, dass unsere Lebensspannen sich nicht überschnitten. Was wusste ich eigentlich? Ich kannte die Boxenstopps im Nachruf. Ich wusste, dass er in Polen geboren war (nicht aber, in welcher Stadt); ich wusste, dass er den Krieg überlebt hatte (kannte aber kein einziges zusätzliches Detail), und ich wusste, dass er nach dem Krieg nach Deutschland gegangen war, wo er 1946 Bertha Ramras geheiratet und ein Kind bekommen hatte, meinen Onkel; dann nach New York, wo mein Vater und meine Tante geboren wurden; dann nach Toronto, wo er mit 56 Jahren an Herzversagen starb.

Das bisschen Ahnung, das ich von meinem Großvater hatte, rührte von dem her, was mein Vater mir erzählt hatte, meist am Jahrestag seines Todes, der Jahrzeit. An diesem Tag befolgten mein Vater und ich eine Routine, dieselbe in jedem Jahr, festgelegt, ritualisiert. Kurz vor Sonnenaufgang weckt mich mein Vater, und wir gehen in die Schul, wo er den Gottesdienst leitet und das Kaddisch spricht. Danach holt er ein paar Flaschen Schnaps hervor, einen Beutel mit Gebäck, einen Beutel mit Crackern. Etwa ein Dutzend Männer stehen herum, trinken ein Gläschen, essen ein wenig Gebäck und sagen zu meinem Vater: »Möge seine Neschama ein Alija haben.« Das sagen sie so, wie man einander frohe Feiertage wünscht - der Form halber, nachlässig, aber nicht lieblos. Mein Vater antwortet »Amen«, danke.

Nach der Schul fahren er und ich zum Friedhof. Der ist äußerst gepflegt, nach Zugehörigkeit zu den verschiedenen Synagogen aufgeteilt und wirkt wie ein Wohnviertel mit unscharfen Abgrenzungen und akkuraten Avenuen: Beth Emeth, Minsker, Stopnitzer, Anschel Minsk. Gesittet sogar im Jenseits, liegen Männer und Frauen separiert begraben.

Wir stellen das Auto ab und gehen zum Grab meines Großvaters, wo wir Psalmen lesen. Es gibt Psalmen für jeden Anlass. An einem Grab spricht man Kapitel 33, 16, 17, 72, 91, 104 und 130; aus dem Kapitel 119 dann, das aus 22 Abschnitten besteht, für jeden hebräischen Buchstaben einer, liest man die Verse, die dem Namen des Hingeschiedenen entsprechen. Ich lese die Psalmen sehr schnell, für mich ist das bloß eine von diesen spirituellen Aufgaben, und ich habe Übung darin, mich durch das Hebräische zu ackern. Aber wenn ich fertig bin, habe ich nichts mehr zu tun, kann nirgendwohin, und so stehe ich vor dem Grab meines Großvaters, gelangweilt, aber nicht rastlos, und beobachte meinen Vater. Er sieht sehr gut aus, mit kantigem Kinn, vollem schwarzem Haar, gepflegt. Er trägt, was er immer trägt: hohe Schnürschuhe, ein weißes oder blaues Hemd mit Button-down-Kragen, eine dunkle Windjacke und eine dunkle Baseballmütze (das Logo ist ihm vollkommen egal, da könnte SWAT oder FUBU darauf stehen). Er liest die Psalmen viel langsamer als ich, langsamer sogar als in seinem üblichen Gebetstempo. Mein Vater ist ein Gewohnheitsmensch - aus Regeln und Routine bezieht er einen tiefen Trost, sogar eine Art Stärke -, und seine Intensität zeigt sich in den vorgeschriebenen Methoden. Ich weiß nicht, was mein Vater für seinen Vater empfindet, über ihn denkt. Aber was immer diese Gedanken und Empfindungen sein mögen, sie werden demonstriert, doch nicht ganz artikuliert, wenn er leise, aber nicht stumm am Grab seines Vaters betet. Er schließt seine Augen so fest, dass sich an seinen Schläfen