Suche

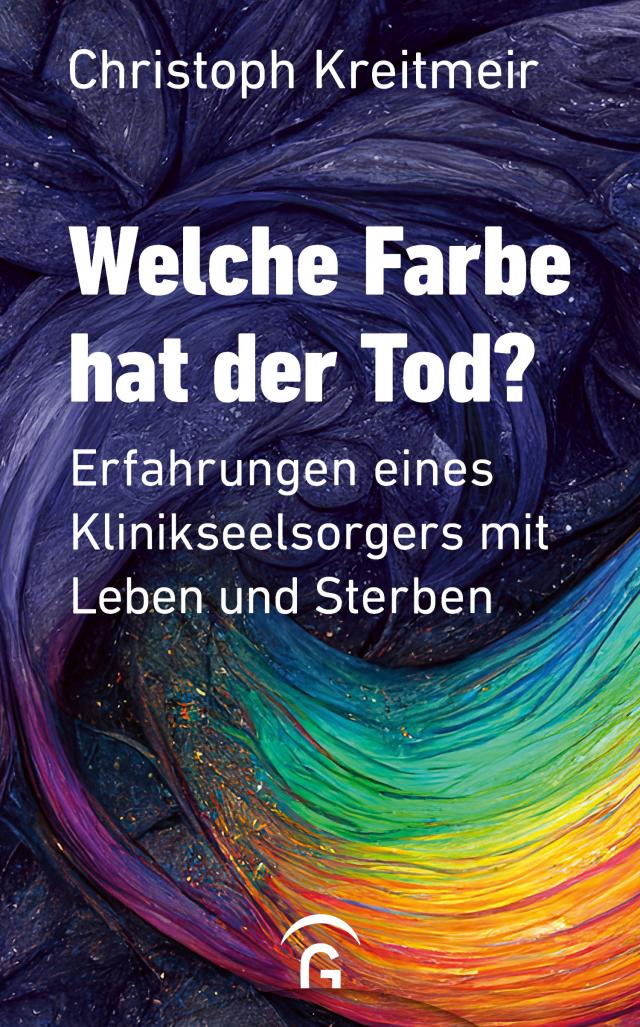

Welche Farbe hat der Tod?

Erfahrungen eines Klinikseelsorgers mit Leben und Sterben | Christoph Kreitmeir

E-Book

2023 Gütersloher Verlagshaus

256 Seiten; Mit 8-seitigem vierfarbigen Bildteil

ISBN: 978-3-641-30209-2

in den Warenkorb

- EPUB sofort downloaden

Downloads sind nur in Österreich möglich! - Als Taschenbuch erhältlich

Lebensfreude in der Vergänglichkeit

Christoph Kreitmeir hat als Klinikseelsorger viele hundert Menschen jeden Alters begleitet, wenn diese mit Krankheit, Schmerzen oder dem Sterben konfrontiert waren. Er kennt die Gefühle, Sorgen und Ängste, die Menschen im Angesicht des Todes bewegen.

In diesem Buch nähert er sich aus verschiedenen Perspektiven dem Kranksein, dem Leiden und dem Sterben des Menschen sowie der Tatsache, dass die Einzelnen aber auch die Gesellschaft den Tod lieber verdrängen als ihn als Wirklichkeit wahrzunehmen. Auf dem Hintergrund bewährter Praxis bietet er fundiertes Wissen; viele Beispiele erzählen von gelebter Hoffnung und machen Mut. So kann in der Auseinandersetzung mit dem Unabänderlichen eine »Ars Moriendi«, eine Kunst des Sterbens erlernt werden. Das vermittelt Kraft, Trost und Sinn. Und auch auf die ewige Frage danach, was nach dem Tod sein wird, findet der Autor neue Sichtweisen.

- Bestärkung und Ermutigung für Kranke, Bedrängte und deren Angehörige

- Tiefe, hilfreiche Einsichten in das wesentliche Lebensthema Tod

- Trostreiche Begleitung für schwere Zeiten, zum selberlesen und verschenken

Christoph Kreitmeir, geboren 1962, Franziskaner, kath. Priester, Lic. Theol., Dipl. Sozialpädagoge, qualifizierte Ausbildungen in Logotherapie, klientenzentrierter Gesprächsführung und Wertimagination nach Böschemeyer, seit 2017 Klinikgeistlicher am Klinikum Ingolstadt. Langjährige Vortragstätigkeit zu Sinn- und Lebensfragen, Mitglied in der 'Deutschen Gesellschaft für Logotherapie und Existenzanalyse' und erfolgreicher Buchautor.

Beschreibung für Leser

Unterstützte Lesegerätegruppen: PC/MAC/eReader/Tablet

2. »Ars vivendi - ars moriendi« Lebenskunst - Sterbekunst

Immer wieder kann man in Städten Restaurants oder Cafés finden, die den schönen Namen »Ars vivendi« tragen. Der klingt so schön italienisch, und zu wissen, was die beiden Worte bedeuten, gehört zur Allgemeinbildung: Die Kunst zu leben.

Ja, das will jeder können: richtig und vor allem gut leben. Ein gutes Leben, dazu - so meint man - gehören nicht nur ausreichende finanzielle Mittel, sondern auch angenehme Gesellschaft, ein komfortabler Lebensstil, Urlaub, Wellness, aber vor allem eines: Gesundheit. Die Gesundheit ist dabei das höchste Gut, denn ohne sie ist alles nichts. »Ohne Gesundheit kann man das Leben nicht genießen«, so lautet das Glaubensbekenntnis des modernen Menschen.

Gesundheitsreligion

Der Facharzt für Psychiatrie und Psychotherapie Manfred Lütz, der obendrein noch katholischer Theologe ist, entlarvte diese alle Schichten und Altersstufen durchziehende Ansicht als eine Haltung, welche die Züge einer Religion trage. Der Gesundheitsreligion1 opfere man viel Zeit und Geld. Die Erfüllung der Ursehnsucht nach ewigem Leben und ewiger Glückseligkeit wird hier nicht mehr im Glauben an einen Gott erstrebt, sondern in der Hinwendung zu Medizin und Psychologie. Erfüllen diese die Erwartungen nicht, neigt der betuchte Patient gerne auch zum Instrument der Klage. Die Rechtsabteilungen deutscher Krankenhäuser haben alle Hände voll damit zu tun, und um Ärzte und Krankenhäuser vor solchen Klagen zu schützen, müssen Patienten heute ellenlange Aufklärungsbögen ausfüllen und unterschreiben.

Gesundheit ist zum Zauberwort geworden und zu einem Gut, das man aktiv erstreben und erhalten kann. Man muss etwas tun, um gesund zu bleiben oder um nach einer Erkrankung wieder gesund zu werden. Mit Inbrunst schinden sich Männer und Frauen in Fitnesscentern. Man treibt bis ins hohe Alter hinein und ohne Rücksicht auf das Ersatzknie oder die künstliche Hüfte, die noch bei über Achtzigjährigen eingesetzt werden, Sport. Der Gesundheitsgläubige ist im Unterschied zum Religionsgläubigen völlig auf sich und sein eigenes Wohl bedacht. Ihn interessieren nur seine Laborwerte, seine Prognose und eine krankheitsfreie Zukunft. Und nebenbei schafft die neue Gesundheitsideologie Milliardenumsätze für eine immer mehr expandierende Gesundheitsökonomie.

Der gesunde Mensch ist nach dieser Weltanschauung der eigentliche Mensch. Was aber ist dann mit dem kranken, dem chronisch kranken oder dem behinderten Menschen? Ist dieser als minderwertig anzusehen? Als Manfred Lütz sein auch satirisch zu verstehendes Buch »Lebenslust« veröffentlichte, trieb ihn auch die Sorge um, wie dieses Buch auf wirklich Kranke wirken würde. Eine damals 32-jährige Frau schrieb ihm und bedankte sich, weil sie zeit ihres Lebens nie gesund gewesen war. Wegen einer schon früh in ihrem Leben aufgetretenen Erkrankung hatte sie schon sechsmal am Herzen operiert werden müssen. Nie war sie gesund gewesen, aber sie freue sich des Lebens. Das ist dann eine besonders wertvolle Form der »Ars vivendi«, nämlich trotz Einschränkungen oder Behinderungen Freude am Leben zu finden.

Der Tod als Endpunkt und Beschließer unseres Lebens gilt den Anhängern und Anhängerinnen der Gesundheitsreligion als ihr Todfeind. Frühere, vergangene Zeiten sahen das nicht unbedingt so. Sie nannten ihn »Gevatter Tod« oder »Freund Hein«, denn ein unendliches Leben ohne Tod sei die Hölle auf Erden. Früher lebte der Mensch 40, 50 oder 60 Jahre und dazu kam das Jenseits, heute liegt die durchschnittliche Lebenserwartung bei über 80 Jahren, aber die Ewigkeit gibt es nicht mehr. Das Jenseits hinter der Grenze des Todes schrumpft in der Neuzeit zu einem Nichts zusammen, vor dem man sich überaus fürchtet. In das Diesseits muss alles gepackt werden, deshalb kommt es nicht selten auch so verbiestert daher. Ein Leben mit dem

- 2023

- angst vor dem tod

- ars moriendi

- ars vivendi

- chris paul

- daniel schreiber

- die zeit der verluste

- ebooks

- gute sterbebegleitung

- hinter dem horizont

- hospiz & sterbebegleitung

- klinikseelsorge

- krankenhausseelsorge

- krankheit als chance

- nahtoderfahrung

- nahtoderfahrungen

- neuerscheinung

- palliative begleitung

- sargmaler

- sinn des lebens

- soziologie

- sterbeprozess

- trost im alter

- trost im sterben

- trost in krankheit

- was beim sterben geschieht

- wie sterben

- wolfgang knüll