Suche

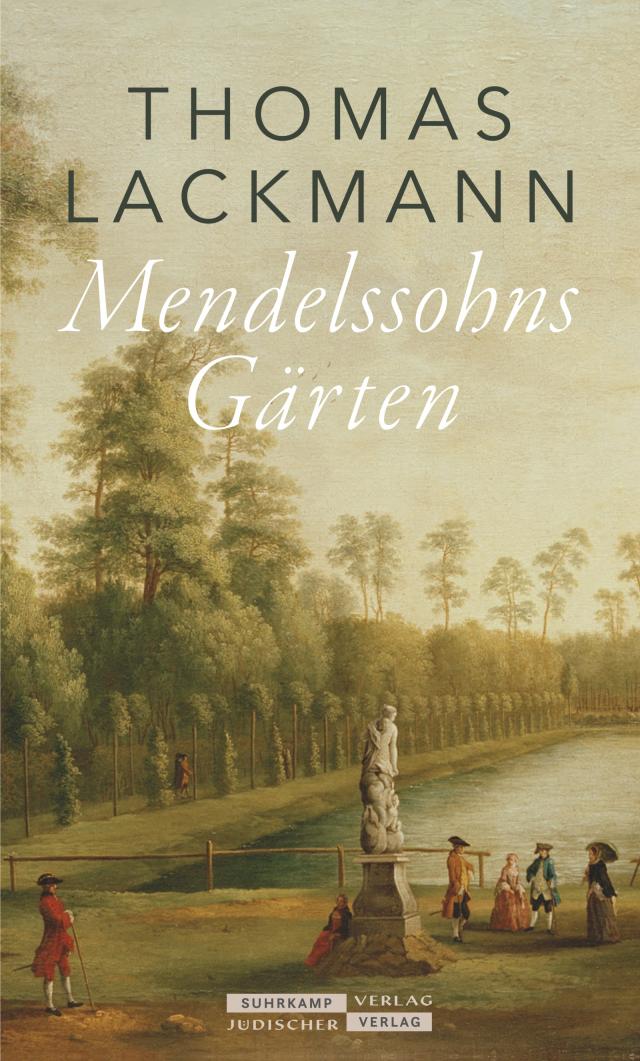

Mendelssohns Gärten

E-Book

2023 Jüdischer Verlag

Auflage: 1. Auflage

303 Seiten

ISBN: 978-3-633-77629-0

in den Warenkorb

- EPUB sofort downloaden

Downloads sind nur in Österreich möglich! - Als Hardcover erhältlich

Während des Siebenjährigen Krieges lädt der Seidenkaufmann und Philosoph Moses Mendelssohn (1729-1786) seinen reisenden Freund Lessing ins Grüne ein: »Ich habe einen überaus schönen Garten, darin Sie logiren können. Er ist von Herrn Nicolai seinem nicht weit abgelegen; und Sie können alle Bequemlichkeiten darin haben, die Sie nur wünschen [...]. Wie angenehm könnten wir die Abende zubringen, wenn Sie sich hierzu verstehen wollten!«

Mendelssohn, von seinen Verehrern als »Jude von Berlin« gerühmt, führt trotz seiner schwachen Kondition ein aufreibendes Doppelleben zwischen Fabrikkontor und Studierstube. Thomas Lackmann zeigt ihn als Intellektuellen und Geschäftsmann, der sich zur Erholung und für die Diskussion seiner Projekte gern in Arbeits-Lauben und auf den Sommersitzen reicher Mentoren holt, was zum Leben nötig ist.Thomas Lackmann, geboren 1954, ist katholischer Theologe, Historiker, Journalist und Ausstellungsmacher. Zuletzt erschien von ihm die Familienbiografie Das Glück der Mendelssohns. Thomas Lackmann lebt in Berlin.

Beschreibung für Leser

Unterstützte Lesegerätegruppen: PC/MAC/eReader/Tablet

Erster Spazierflug: vom literarischen Tibertal durch die Baumannshöhle an der Brüderstraße zu einem Panorama in Pommern und den berühmtesten Bäumen Berlins

Das Glück des philosophischen Landhausbewohners entsteht aus dem Zusammenspiel von Gefühl und Empfindung. Er sieht den weißglänzenden Gipfel des steilen Berges vis-à-vis die Ebene überragen, Bäume unter dicker Schneelast und erstarrte Flüsse. Den Frühling hat er vorauseilend wohl schon im Sinn, wenn er seinen jungen Freund ermuntert »Zerlaß die Kälte!«: als seien Eistemperaturen aufzuschmelzen wie ein gefrorener Butterblock, angeheizt von der Vorfreude auf kommende Freiluftvergnügen. Der Landhausbewohner schafft Brennholz für den Herd herbei und ausreichend guten Wein in dicken Flaschen. Zypressen und die alten Buchen drüben, da ist er zuversichtlich, werden nicht mehr wild umherschwanken, sobald erst das Meeresbrausen hinterm Horizont sich legt und die Turbulenz der Winde verstummt ...

Eigentlich ist dieser Landhausbewohner ein Stadtmensch. Er hockt weit entfernt von allen Landschaftsgärten und von der Natur, die er sich poetisch ausmalt, am Schreibtisch, mit Blick auf eine dreistöckige Nachbarfassade in seinem beengten dreistöckigen Wohnhaus. An einer der baumlosen schmalen Straßen im Zentrum des alten Berlin, nahe dem Neuen Markt und der Kirche St.Marien. Moses Mendelssohn, ursprünglich genannt Mausche Dessau, ist aus der gleichnamigen kleinen Anhaltinischen Residenz vor 21 Jahren ins etwas größere Berlin eingewandert. Den modernen bürgerlichen Namen Mendelssohn, abgeleitet von seinem Vater Mendel, hat der Jude erst vor zwei Jahren für die Korrespondenz mit christlichen Briefpartnern angenommen - und zum Einsatz bei künftigen Publikationen.

Beim Verfassen seiner Laudatio auf das gute Landleben ist er 35 Jahre alt und schreibt an den neun Jahre jüngeren Freund Thomas Abbt, mit dem er sich für ein aufklärerisches Literaturmagazin engagiert. Der Text über das zufriedene Leben bei Wind und Wetter entspringt aber nicht seiner eigenen Phantasie. Im begleitenden Briefwechsel mit seinem gelehrten Kollegen ist er gerade dabei, als Literaturkritiker und Ästhetik-Theoretiker über die Lyrik der Berliner Dichterin Anna Louisa Karsch zu fachsimpeln. Den Versen dieser Literatin gewinnt sein Freund Abbt einiges ab, während Mendelssohn ihr Handwerk, die beliebige Aneinanderreihung poetischer Bilder, scharf kritisiert. Um ein ideales Gegenbeispiel zu liefern, bei dem die dargestellten Motive elegant verbunden sind und eine eben entstandene Empfindung nicht gleich durch weitere Reizbotschaften überlagert wird, übersetzt er lateinische Verse des Schriftstellers Horaz in deutsche Prosa. »Sobald der Odendichter von einer Sensation lebhaft gerührt wird«, kommentiert er den Arbeitsprozeß des Römers und seine eigene Faszination, »so kehrt er in sich, siehet und höret nichts mehr, empfindet nur, denkt nur, bis das volle Herz in Worte ausbricht. Er spricht, aber noch mit abwesenden Sinnen, wie ein vernünftiger Träumer.«[1]

Der imaginierte Naturbeobachter und Lyrikfan Mendelssohn preist die Verse des Horaz über das Leben am Mons Soracte im Tibertal, bekannt unter dem Titel »An Thaliarchus: Vertreibe den Winter!«, als ein »herrliches Gewächs«. Als Genießer und Analytiker betont er, daß Fühlung = Sensation und Empfindung = Sentiment nicht dasselbe sind: »Jedermann weiß, wie unterschieden es z.B. ist, einen Kuß zu fühlen, oder empfinden. Die schöne Natur sehen, hören, fühlen, oder empfinden.« Mehr als der Genuß des Gartens selbst mit all seinen Elementen scheint ihn dabei zu interessieren, wie genau dieser Genuß funktioniert! Dafür faßt er die schnörkelfreie Bündigkeit des antiken Gedichts samt einiger alltagsweiser Carpe-diem-Überlegungen in den letzten Strophen mit eigenem Stakkato zusammen: »D