Suche

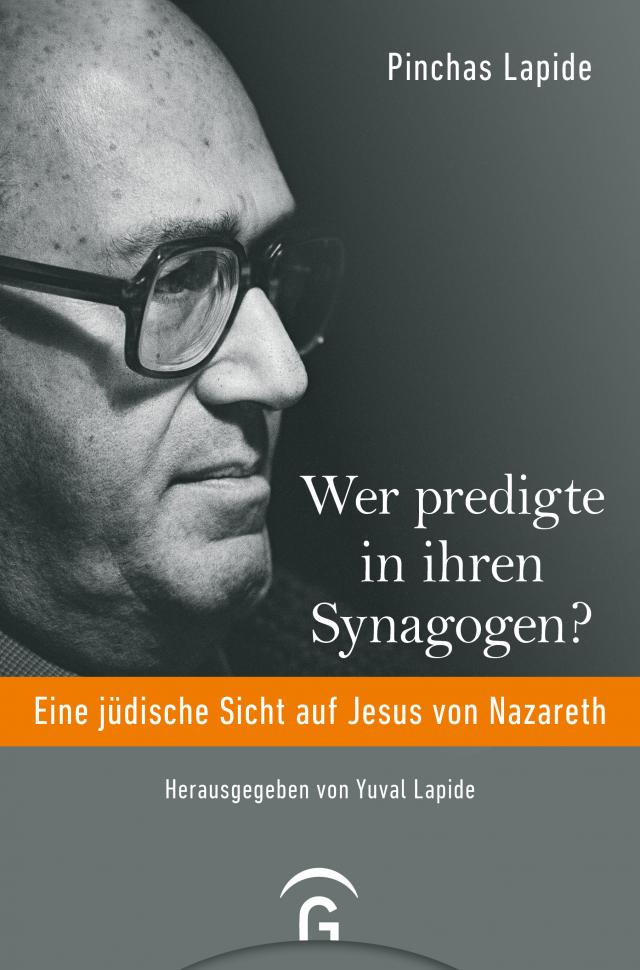

Wer predigte in ihren Synagogen?

Eine jüdische Sicht auf Jesus von Nazareth | Pinchas Lapide

E-Book

2022 Gütersloher Verlagshaus

480 Seiten

ISBN: 978-3-641-29293-5

in den Warenkorb

- EPUB sofort downloaden

Downloads sind nur in Österreich möglich! - Als Hardcover erhältlich

Zum 100. Geburtstag von Pinchas Lapide

Er war einer der wichtigsten Brückenbauer im Prozess der Verständigung zwischen Juden und Christen in Deutschland nach dem Holocaust. Seine Auslegungen der Evangelien aus jüdischer Perspektive und seine Arbeiten zur Übersetzung der Bibel fanden hunderttausende Leserinnen und Leser. Und er zeigte den Christen, das Jesus nicht der erste Christ, sondern zuerst und vor allem ein Jude war.

Im November 2022 wäre der jüdische Religionswissenschaftler Pinchas Lapide 100 Jahre alt geworden.

Dieses Lesebuch führt seine wichtigsten Texte zur Deutung Jesu als jüdischen Rabbi und Propheten zusammen. Ein wichtiges Werk über die Grundlagen christlicher Identität.

- Pinchas Lapides wichtigste Texte zur Deutung Jesu aus jüdischem Blickwinkel

- Ein zentrales Thema im jüdisch-christlichen Dialog

- Ein erhellendes Werk zur Frage christlicher Identität

- Für alle Leser und Leserinnen von "Ist die Bibel richtig übersetzt?"

Pinchas Lapide, 1922 als Sohn einer jüdischen Familie in Wien geboren, konnte 1938 nach dem Anschluss Österreichs an das Deutsche Reich aus einem Konzentrationslager entkommen. Er floh nach Großbritannien und emigrierte 1940 nach Palästina. Nach dem Studium in Jerusalem war er von 1951-1969 Diplomat und Leiter des Staatlichen Presseamts in Jerusalem. Nach seiner Promotion an der Universität Köln im Bereich Judaistik wirkte er als Dozent und Publizist vor allem in Deutschland und den USA. 1974 ging Lapide mit seiner Frau Ruth und seinem Sohn Yuval nach Deutschland und lebte bis zu seinem Tod in Frankfurt am Main. Er veröffentlichte zahlreiche Werke zu Fragen der Übersetzung des Neuen Testaments und zum jüdisch-christlichen Dialog. 1993 wurde er mit dem Bundesverdienstkreuz ausgezeichnet. 1994 wurde ihm die Ehrenplakette der Stadt Frankfurt verliehen. Pinchas Lapide starb 1997.

Beschreibung für Leser

Unterstützte Lesegerätegruppen: PC/MAC/eReader/Tablet

Geleitwort

von Dr. Yuval Lapide

Schneller als gedacht ist die Zeit vergangen und das Jahr gekommen, in dem sich der Geburtstag meines Vaters am 28. November 2022 zum einhundertsten Mal jährt.

Ich bin dem Gütersloher Verlagshaus sehr dankbar, dieses Datum zum Anlass zu nehmen, bedeutende, nun aber leider schon längere Zeit vergriffene Schriften aus dem Werk meines Vaters noch einmal der Öffentlichkeit zugänglich zu machen. Über einen Zeitraum von 30 Jahren hinweg, von 1967 bis zu seinem Tod im Jahr 1997, verfasste Pinchas Lapide eine Fülle von Aufsätzen, Monographien und Büchern, er gestaltete Dokumentationen für das Fernsehen und war in zahlreichen Hörfunksendungen zu vernehmen. Der Österreicher, der in den dreißiger Jahren aus dem antisemitischen Wien fliehen musste und erst im Exil zu seiner jüdischen Identität fand, wurde nach der Katastrophe des Holocaust mit dieser Arbeit zu einem der wichtigsten Ideengeber und Wegbereiter im beginnenden jüdisch-christlichen Dialog. Wie niemand sonst führte er zu seiner Zeit dem Christentum seine tiefe Verwurzelung in einem jüdischen Mutterboden vor Augen. Und nirgendwo wird diese Verwurzelung deutlicher als in der Herkunft und im Auftreten, in der Botschaft und im Geschick des Jesus von Nazareth, den Christen als den Erlöser bekennen. Es ist darum ebenso naheliegend wie weise, wenn dieser Band die wichtigsten Schriften meines Vaters zu der Persönlichkeit versammelt, die das Christentum als die prägende Gestalt seines Anfangs erinnert.

***

Erwin Pinchas Spitzer wurde auf der legendären Mazzeinsel geboren, einem von Donau und Donaukanal begrenzten Gebiet innerhalb des zweiten Bezirks der österreichischen Hauptstadt Wien. In diesem Stadtteil lebten viele Familien jüdischer Herkunft, aber man geht fehl, wenn man annimmt, bei diesem Stadtteil habe es ich um eine jüdische Sonderwelt innerhalb der kosmopoliten Metropole an der Donau gehandelt. Es gab in der Stadt eine starke Tradition der bürgerlichen Assimilierung des Judentums. Die Eltern meines Vaters, Alexander Elijahu und Berta Sara Spitzer, meine Großeltern, vermittelten ihrem Sohn in der Familie und in der Synagoge die Grundlagen jüdischer Tradition, Religion und Bibelkenntnis, wie dies in einer jüdischen Familie dieser Epoche üblich war. Zugleich aber erfuhr mein Vater eine umfassende säkulare, schulische Bildung, wie sie bürgerlichen Bildungsschichten damals ihren Kindern angedeihen ließen, damit sie Anteil bekommen konnten an den Erfolgen, die die Zukunftserwartungen jener Zeit den Menschen versprachen. So empfand mein Vater in seiner Kindheit und frühen Jugend sein Judesein zunächst nur als ein unkompliziertes Merkmal in der pluralen Lebenswirklichkeit einer von Kunst und Kultur geprägten Weltstadt.

Dass er nur einen Ausschnitt der Wirklichkeit in Wien wahrnahm, dass das Judentum keineswegs ein unkompliziertes, eher beiläufiges Merkmal seiner Familie und seiner Person war, sollte dem 16-Jährigen auf eine Weise zu Bewusstsein kommen, wie sie drastischer wohl nicht gedacht werden kann.

***

Antisemitische Positionen waren in Wien am Beginn des 20. Jahrhunderts kein neues Phänomen. Wie überall in Europa, so hatte es auch im Österreich der Vorkriegszeit ein vor allem in bürgerlichen Kreisen subtil virulentes Ressentiment gegen »das Judentum« gegeben. Es entzündete sich vor allem am Aufstieg jüdischer Persönlichkeiten in Kunst und Kultur und am Erfolg jüdischer Familien in Wirtschaft und Handel. Juden wurden von den etablierten Eliten der K.u.K.-Monarchie als Konkurrenz wahrgenommen.

Antisemitismus und insbesondere der rassisch motivierte Antisemitismus wurde aber erst nach dem Ende des Ersten Weltkrieges, nach dem Zerfall der Monarchie und des Reiches zu einem Massenphänomen. Dabei spielte auch eine Rolle, dass die Zahl der jüdischen Wiener sprunghaft stieg und das Judentum in der Öffentlichkeit anders wahrgenommen wurde. In den Wirren der Z